re:CONNECT 2024 < Keynote Session 3 > 日本気象協会のWebAPIの導入から活用状況までをご紹介

※本記事は、ブリスコラ主催「re:CONNECT 2024 ~つながりの再発見、そして新たな事業変革へ。」(2024年12月5日開催)での一般財団法人日本気象協会 情報サービス部情報システム管理課 課長 庄司 拓哉 氏 のKeynote Sessionをまとめたものです。本記事の最後に、講演内容全体をご覧いただける動画もご紹介しております。ぜひご視聴ください。

日本気象協会のWebAPIの導入から活用状況までをご紹介

APIでの情報提供ニーズの高まりに応える100台規模のAPIサーバー

日本気象協会は、顧客に特化した気象情報および気象に関する調査やコンサルティングサービスを提供している民間の気象会社です。道路・鉄道・航空・船舶の管理者、防災担当者、電力会社・ガス石油、放送局・新聞、ニュースサイト、メーカー・物流・小売など多岐にわたる顧客に対して、気象庁から受け取った観測値や予報・防災情報に、他の機関による観測値などを加えて作成した情報を配信しています。

気象情報は随時発生し、それを確実に届けることが重要なため、これまでは独自手順やFTPなどによって、届いたことを確認しながらプッシュ配信を行ってきたと庄司氏は説明します。

「昨今はAPIエコノミーの普及によって、APIで情報を得たいという要望が非常に多く寄せられるようになり、APIの導入を進めることにしました。」(庄司氏)

つまりプッシュ型からプル型への転換をAPIで実現することにしたのです。ただ、日本気象協会が取り扱う気象情報は数百種類存在しており、顧客に特化した情報が多く含まれます。そのため、担当部署がそれぞれAPIサーバーを構築しなければなりません。その数は、当初の想定で100台規模です。そのため、各部署のサーバーごとに認証・認可(その情報を利用できる顧客であると判断し許可を出す)、冗長化による負荷分散、セキュリティ対策といった仕組みを構築することになると、管理が非常に煩雑で、セキュリティホールが生まれかねません。

そこで各部署の担当者はAPIサーバーの機能構築だけに専念できるようにするため、庄司氏が課長を務める情報システム管理課によって、共通APIプラットフォームとしてAPIゲートウェイを導入することにしました。

ブリスコラをパートナーに共通APIプラットフォームを構築

共通APIプラットフォームの全体構成は2018年に検討を開始し、APIゲートウェイを扱う複数社の中からブリスコラを選定しました。

「APIゲートウェイに関する質問に、的確な回答が得られました。また、ロードバランシングやネットワーク、アプリケーションといったAPI周辺の関連技術に関する回答も非常に適切だったことから、ブリスコラに依頼しました。」(庄司氏)

その後、2019年にサービスが開始できるようにするフェーズ1の基本構成の構築を実施しました。2020年から21年にかけてのフェーズ2では、膨大なリクエストに対応するためのCDN導入とWAFによるセキュリティ強化を行っています。

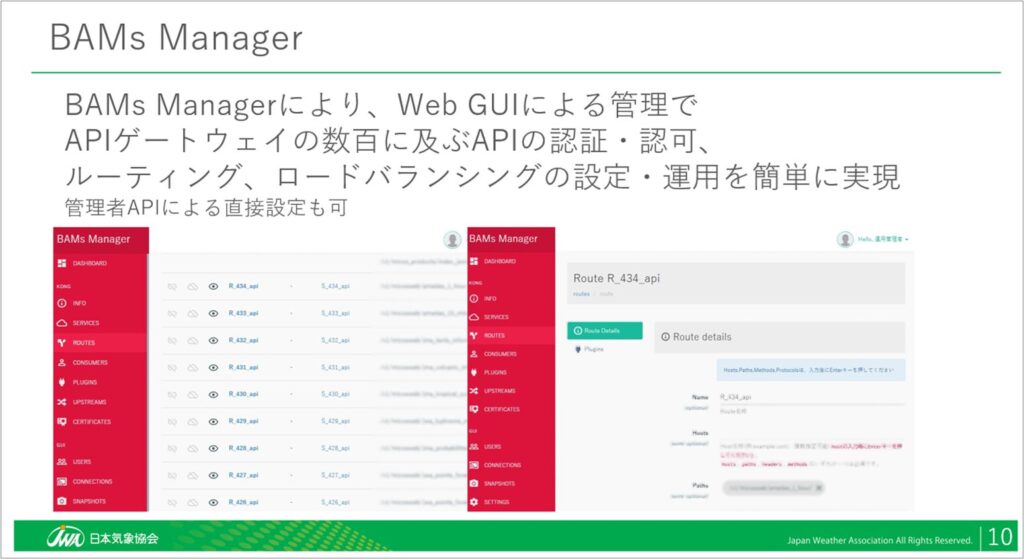

「ブリスコラのBAMs Managerにより、Web GUIで、APIゲートウェイの数百におよぶAPIの認証・認可、ルーティング、ロードバランシングの設定・運用を簡単に実現できました。また、管理者APIによる直接設定も可能なので、自動処理も併用しています。」(庄司氏)

こうして提供を開始したAPIは、顧客各社がスマホアプリや業務システムなどに組み込み、さまざまな場面で気象情報が活用されています。

現在は、数多くのAPIを認知し広く活用してもらうことで社会に貢献しようと、BAMs CatalogによるAPI仕様公開を準備中で、実際にAPIを呼び出してレスポンスを確認できる機能も公開予定だということです。